피해자가 발생했는데 책임자가 없다.

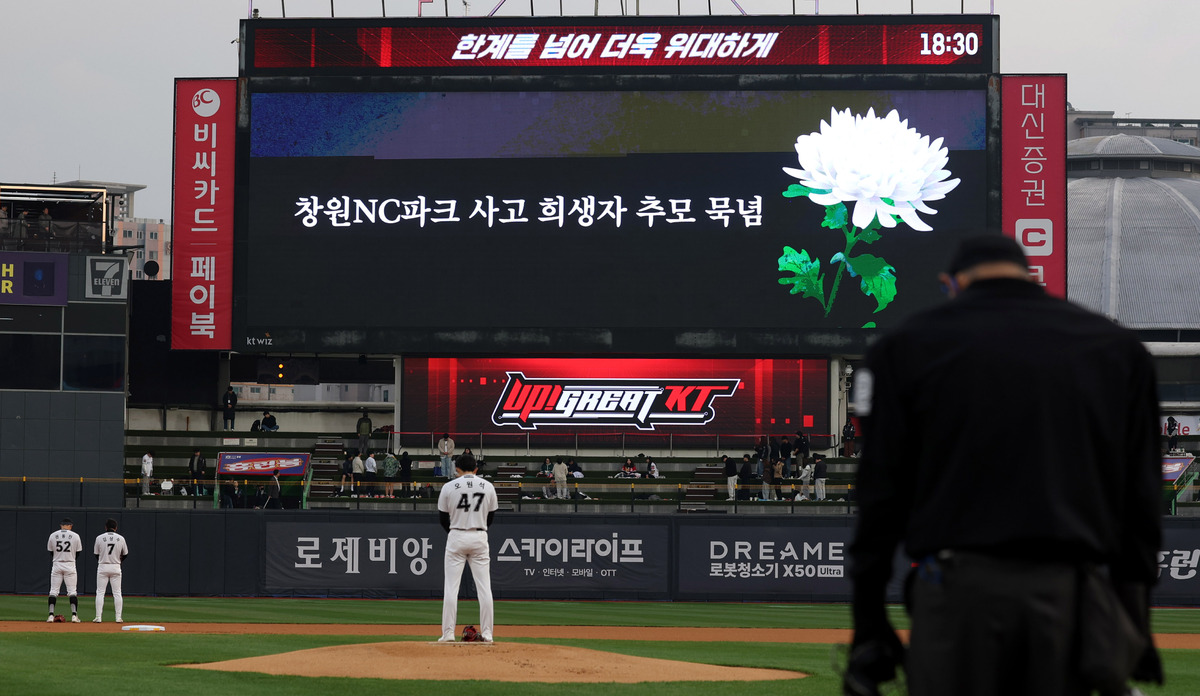

함성소리가 비명소리로 바뀌는 것은 한순간이었다. 야구장에서 끔찍한 사고가 발생했다. 건물 구조물이 떨어져 관중이 다쳤다. 떨어진 구조물은 구단 4층 사무실 창문에 고정돼 있던 알루미늄 루버로, 무게는 약 60㎏ 정도인 것으로 조사됐다. 중상을 입은 20대 여성 관중은 끝내 눈을 감았다. 프로야구 출범 후 관중이 안전사고로 숨진 것은 이번이 처음이다. 인명피해가 발생했지만 책임소재를 가리는 일조차 쉽지 않다. 책임 주체가 누군지 불분명하기 때문이다.

시설물, 특히 수많은 사람들이 사용하는 곳은 안전 점검이 필수다. 문제는 누가 관리를 하느냐다. 현재 프로야구가 열리는 야구장은 모두 지방자치단체 소유다. 각 구단이 임대하는 형태다. 사고가 발생한 창원NC파크 역시 마찬가지. 창원시 산하 창원시설공단과 NC는 2019년 ‘사용·수익허가 계약’을 체결했다. 공단이 주요 구조부의 개·보수를, NC가 일상적인 유지·관리 운영을 맡는다고 명시돼 있다. 루버가 어디에 속하는지에 따라 처벌 대상이 바뀔 수 있다.

비단 야구뿐만이 아니다. 4대 스포츠 대부분이 비슷한 구조를 취하고 있다. 창원NC파크처럼 일정 기간을 정해놓고 시설 전반을 대관하는 형태가 가장 많다. 가령 서울월드컵경기장(축구), 장충체육관(배구), 고척스카이돔(야구)은 모두 서울시설공단이 관리 및 운영한다. 구단별로, 경기장별로 세부 계약 내용 또한 다르다. 관리·감독 주체를 명확하게 따지기 어려운 지점이 발생한다. 따로 시설관리공단을 두지 않은 몇몇 지방자치단체는 위·수탁 계약을 맺기도 한다.

경기장에 대한 소유권 논란은 어제오늘 일이 아니다. 각 구단은 수익의 일부분을 지자체에 내고 있지만 관리 측면에서 부족한 부분이 많다고 호소한다. 질적인 면을 위해서라도 구단이 소유권을 가져야 한다는 목소리가 크다. 최근 잔디 논란으로 홍역을 치른 서울월드컵경기장이 대표적이다. 다만, 현 법률상으로는 한계가 있다. 기본적으로 체육시설은 국가 또는 지방자치단체를 주체로 명시하고 있으며, 민간이 공공 목적으로 지으려면 추가 시설을 지어야 한다.

해외 사례는 어떨까. 미국, 일본 등에선 민간 기업이 경기장을 소유할 수 있다. 일본 프로야구 니혼햄은 2023년 개·폐형 돔구장인 에스콘 필드 홋카이도를 개장했다. 약 600억엔(한화 약 6000억원)이 소요된 것으로 알려졌다. 쇼핑몰, 호텔, 글램핑장 등도 함께 만들어 하나의 문화공간으로 만들고자 했다. 청라시대를 바라보고 있는 SSG가 꾀하고 있는 방향성이기도 하다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 에버턴은 4년간 무려 8억 파운드(약 1조5000억원) 가까이를 쏟아 부어 새 경기장을 짓기도 했다.

문제는 방치할수록 커진다. 보다 철저한 조사와 재발방지에 힘써야 하는 이유다. 최명기 대한민국산업현장교수단 교수는 대책 마련이 시급하다고 강조했다. 최 교수는 “노출이 안 됐을 뿐이지 관중석 난간이나 펜스 등이 무너지는 사고는 계속 있었다. 경기장에선 아니나 일반 건축물에서 외장재가 떨어지는 경우도 종종 있다. 이번 사고를 계기로 더 철저하게 점검하거나 관리 주체를 명확하게 두고 유지·점검해야 할 필요가 있다”고 꼬집었다.

정부도 사태의 심각성을 인지했다. 당초 동부경찰서에서 조사를 하다 경상남도 경찰청으로 이관됐던 상황. 이제는 국토교통부로 이첩됐다. 좀 더 상급기관서 맡게 된 것이다. 유족들을 위해서라도 필요한 작업이다. 이번 사망사고를 두고 책임공방이 한창이다. 가장 중요한 것은 가장 즐거워야 할 곳에서 가장 슬픈 일이 벌어졌다는 점이다. 관계자 모두의 책임 있는 행동이 필요하다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]