‘적은 내부에 있다.’

일본 전국시대 호걸 오다 노부나가가 부하의 하극상으로 스스로 목숨을 끊은 ‘혼노지의 변’에서 등장한 일본의 격언이다. 비슷한 의미가 담긴 ‘믿는 도끼에 발등 찍힌다’는 한국의 속담도 모르는 이가 없다. 신뢰가 보장돼야 할 관계에서 발생하는 배신이 날카롭고 아프다는 걸 모두가 잘 알고 있다는 뜻이다.

안타깝게도 최근 한국 체육계에 비일비재한 일이다. 선수의 든든한 동반자가 돼야할 협회와 연맹 등 상위 기관이 오히려 선수들의 앞길을 막는 일이 빈번하게 발생한다. 조력자는커녕 내부의 적보다도 못한 이들을 향해 국민들이 눈살을 찌푸리는 이유다.

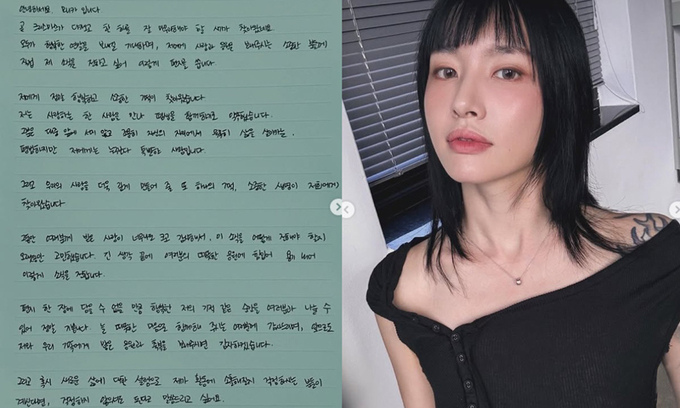

한계를 넘어서는 장애인 선수들의 무대, 2024 파리 패럴림픽에서도 충격적인 소식이 전해졌다. ‘한국 장애인 육상의 전설’ 전민재가 5일 여자 100m 결선에서 7위 역주를 마치고 공동취재단 앞에 섰다. 다섯 살에 원인 모를 뇌염으로 뇌병변 장애를 얻어 단어를 발음하거나 글씨를 쓰는 게 어려운 그는 미리 준비해온 긴 글로 소감을 전했다.

그곳에는 “올해 생활보조가 (경기장 등에) 들어올 수 없었다. (지난) 몇 년 동안 엄마가 생활보조로 옆에서 손발이 되어줬는데, 엄마가 없으니 여러모로 불편한 게 많았다”는 토로가 담겼다. 이어 “육상연맹 임원이 강력하게 반대했기 때문이다. 개인적인 감정으로 ‘전민재 선수는 생활보조가 없어도 혼자서 충분히 할 수 있다’고 했다. 내 의사는 1%도 반영되지 않았다”며 “연맹 측에서 사적으로 권력 남용을 해도 되는지 의문스럽다”는 폭로까지 더했다.

주장이 사실이라면, 이는 심각한 문제다. 장애인의 생활보조는 선수 이전에 그들에게 보장돼야 할 권리다. 연맹 관계자가 개인감정과 일방적 판단으로 그것을 빼앗았다면, 확실한 책임을 져야 한다. 협회의 지원 미비에서 끝나는 문제가 아닌 장애인 인권, 차별 금지 등이 엮이는 사회적 문제로도 확장될 수 있다.

체육계에 번진 말썽은 이번만이 아니다. 대한축구협회(KFA)의 홍명보 감독 선임 과정에서 불거진 특혜 논란, 부실한 프로세스를 둘러싼 논란은 아직 가라앉지 않았다. 당장 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 3차 예선이라는 중대한 일정을 소화하지만, 격려보다 따가운 시선이 더 많다. 바닥을 친 신뢰 때문이다. 피해는 오롯이 선수들이 짊어지고 있다.

‘셔틀콕 여제’ 안세영과 대한배드민턴협회의 갈등도 불길이 치솟는다. 금메달 영광을 맞이한 소녀가 협회를 향한 불만부터 먼저 꺼내야 했을 정도로 앙금은 깊었다. 미숙한 부상 관리, 국제대회 참가(혹은 불참) 강요, 개인 스폰 유치 제한 등은 물론 대표팀 선후배 간 악·폐습까지 섞여 진흙탕이 됐다. 문화체육관광부가 꾸린 대한배드민턴협회 진상조사단은 대회 폐막으로부터 한 달 남짓 지날 9일, 이제 중간 브리핑을 예고했다. 진화까지는 아직 시간이 필요하다.

협회는 선수를 위해 존재한다. 하지만 선수가 협회를 위해 존재하는 주객전도의 상황이 빚어졌다. 어른들이 벌려둔 고된 현실에 선수들은 방치된 채 결과를 강요받는다. 성과가 없으면 그들의 목소리에는 힘마저 실리지 않는다. 조금씩 드리운 그늘은 어느새 모든 빛을 지울 만큼 커져 버렸다.

공존과 발전을 위해서는 철저한 반성, 그리고 혁신과 변화가 정답이다. ‘원래 그랬으니까’라는 말도 비겁한 변명이다. 교묘한 회피와 책임 전가들이 더 이상 숨겨지는 세상도 아니다.

정용철 서강대 교육대학원 교수는 “젊은 세대는 불합리에 침묵하지 않는다. 우리 스포츠 역사를 되짚어 볼 때, 이런 세대의 등장은 특이점으로 볼 수 있다”며 “이 선수들을 ‘특이한 아이’, ‘이상한 아이’로 치부하고 외면해서는 안 된다. 그들의 목소리에 귀 기울이고, 현재의 구조적 모순을 되짚고 개선해야 할 때”라고 목소리에 힘을 줬다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]