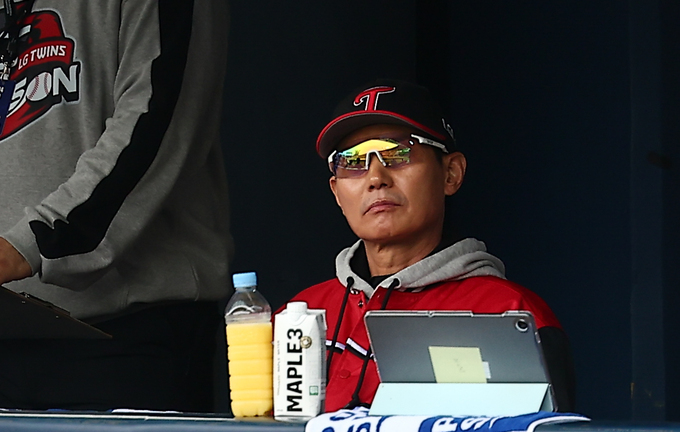

당찼던 포부, 새드엔딩으로 귀결됐다.

프로야구 LG의 ‘가을 등반’이 멈춰섰다. 19일 서울 잠실야구장에서 열린 삼성과의 2024 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전에서 0-1로 패하면서 결국 벼랑 탈출에 실패했다.

29년 만의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 우승을 빚었던 지난해, 염경엽 LG 감독은 잠실 야구장에서 마이크를 붙잡고 “왕조를 세우겠다”는 원대한 목표를 내걸었다. 고개를 끄덕일 법했다. 2023 페넌트레이스에서 경쟁자들의 추격을 뿌리친 독주, 마법사 군단 KT에 냉혹한 현실을 깨우쳐준 KS 경기력이 그 근거였다.

그렇게 뚜껑을 연 2024시즌은 생각보다 힘겨웠다. 한때 KIA의 1위를 뺏었던 유일한 팀이 되면서 기대감을 높였지만, 찰나였다. 지난해와 달리 무너진 투타 밸런스 속에 힘겹게 상위권 싸움을 펼쳐야 했다. 결국 1위는커녕 2위마저 삼성에 내준 3위로 시즌을 마쳤다.

헐거워진 마운드가 발목을 잡았다. 특히 고우석(미국 진출), 이정용(군 입대), 함덕주(수술) 등이 이탈한 불펜이 문제였다. 2022, 2023시즌 모두 평균자책점 1위(2.89, 3.43)로 빛났던 뒷문은 이제 없던 일이 됐다. 올해 평균자책점이 5.21(6위)로 치솟았고, 승계주자실점률(IRS)도 39.1%로 4번째로 높았다.

힘을 잃어버린 타선도 문제였다. 우승 멤버가 보존된 라인업이었지만 위력이 급감했다. 노쇠화를 향한 우려가 제기되는 박해민, 김현수, 오지환 등 베테랑 타자들의 추락이 치명적이었다. 리그 타점왕(132개)이자 LG 프랜차이즈 최다 타점에 빛나는 오스틴 딘, 완벽한 주전으로 자리잡은 신민재 등의 분전으로는 역부족이었다. 제어하기 힘든 기복과 타선 불균형에 시즌 내내 울었다.

탈락을 맛본 PO 무대도 그 문제점들이 여실히 드러났다. LG 마운드는 대구 1∼2차전에서 매 경기 10점을 헌납하며 무너졌다. 임무를 수행하지 못한 선발 최원태(3이닝 5실점), 손주영(4⅓이닝 4실점·3자책점)은 물론 수많은 불펜 투수들이 난타를 맞으며 고개를 떨궜다. 사령탑이 선발진 유일한 수확인 손주영과 특급 외인 엘리에이저 에르난데스를 불펜으로 돌리는 강수로 버텨보려 했지만, 임시방편으로는 한계가 있었다.

타선의 침묵은 더 심각했다. 1차전부터 순서대로 6-11-5-3안타 생산에 그쳤다. 유일하게 두 자릿수를 찍은 2차전도 승기가 기운 막판에 쏟아낸 ‘스탯용’이었다는 비판을 피하지 못했다. 기대감 없는 방망이로는 끝내 웃을 수 없었다.

숱한 과제가 쌓인다. 과거 위용을 찾기 위한 불펜 보강이 절실하다. 고우석의 전격 복귀 가능성이 점쳐지고 있지만, 확실하지 않은 카드에 마냥 기댈 수는 없다. 미국에서 고전했던 고우석이 과거의 퍼포먼스를 바로 보여줄 수 있을지도 미지수다. 어떻게든 뉴 페이스들을 발굴해 약점을 채워야 한다.

방망이도 마찬가지다. 올해 LG의 야수 뎁스는 처참했다. 내야 유틸리티 구본혁이 유일하게 쏠쏠한 활약을 더했지만, 확실한 카드라기엔 무리가 있었다. PO 무대에서 그의 모습을 좀처럼 보기 힘들었던 이유다.

투타 모두에서 쇠약해져가는 베테랑들의 한계를 절실하게 느낀 한 해다. 이들의 부담을 덜면서 팀에 새 활력을 불어넣을 신흥 세력 육성이 LG가 받아든 핵심 과제다. 다가올 마무리캠프와 새 시즌 스프링캠프에서 희망의 씨앗을 찾아야만 한다.

잠실=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]